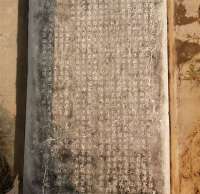

河北新闻网讯(通讯员张宇)迎着和煦的阳光,走进河北承德市围场满族蒙古族自治县朝阳湾镇车道梁万亩有机·功能马铃薯示范园区,规整的梯地,蜿蜒的引水渠……站在山坡上放眼望去,层层叠叠的梯田从半山腰一直垒到山顶,在阳光照耀下,薄膜与梯田相互映衬,成为一道美丽的田园景观。很难想象,这里曾经是一片望天收的瘠薄地。

“去年种的马铃薯收成不错,一亩地就能收4000多公斤,卖4000多块钱。”苇子沟村村民任世斌告诉记者,原来的坡地土质薄,再加上坡陡不保水,只能种玉米,收益很低,忙活一年几乎是“”。

从前些年几乎“”到如今每亩收益4000多元,这种变化得益于围场满族蒙古族自治县坡改梯水土流失治理工程。

围场满族蒙古族自治县属于重点县,全县总面积9219平方公里,而耕地只有167万亩,农民人均耕地3.7亩,且多为沙地、坡耕地,水土流失较为严重,农民收入较低。“种一坡拉一车,打一簸箕煮一锅”,这是对围场满族蒙古族自治县坡耕地过去生产能力的生动写照。

面对恶劣的自然条件和薄弱的发展基础,如何带领群众致富?

围场满族蒙古族自治县决定实施坡改梯项目。他们把坡改梯项目作为精准的重要抓手,从2013年开始,连续5年先后在12个乡镇的25个行政村实施坡改梯5万亩。坡改梯后,土地由过去跑水、跑土、跑肥的“三跑田”变成了保水、保土、保肥的“三保田”。同时,围场满族蒙古族自治县对项目区的水利设施、田间道路进行全面配套,在提高地力的同时提高了农业机械化水平。

在苇子沟村坡改梯项目区,还没走到梯田,就听见了轰鸣的机器声,只见一辆辆地膜机车正在按照一垄一垄的路线行驶,所过之处留下一道道白色地膜。

“我们现在不光用机器铺地膜、收马铃薯,从翻地、播种到打药,整个过程都已实现了机械化作业。”围场满族蒙古族自治县马铃薯产业办公室张振清介绍,改造以前,农户在坡地耕种只能借助畜力,机器根本上不去。坡改梯工程通过平整土地、荒地和调整田形等措施,提高了土地耕种水平,增加了耕地面积,目前全县坡改梯项目区中90%以上都是机械化作业。

放眼望去,苇子沟村坡改梯项目区都是层层梯田、蓄水池以及硬化的道路。整治后的梯田,不仅种有马铃薯、玉米、谷子等传统农作物,还种上了中药材、苗木花卉、特色林果等高效作物。

坡改梯水土流失治理工程实现了一举多得。据了解,通过实施坡改梯工程,项目区新增水土流失综合治理面积5万亩,每年可减少土壤流失3.3万吨,增加蓄水量180万立方米,水土流失不仅得到了有效遏制,还明显提高了土地降雨拦蓄、涵养水源的能力。

“这个马铃薯示范园区,总面积1万亩。其中,智能化管控区面积1000亩,机械化管控区面积5500亩,半机械化管控区面积3000亩,对照区面积500亩。”张振清还表示坡改梯后,土地综合产出能力明显提升,亩均收益由612元增长到2467元,项目区仅种植一项就实现增收9275万元,拉动当地农民年人均增收1965元。

随着坡改梯工程的实施,项目区土地具备了集中连片、规模流转、整体的条件,相关门引导农业产业化龙头企业参与农业生产,土地由农户零散种植变为集约化经营,产销量明显提高。

“过去农户分散销售,每家产量有限,根本没有机会接到这样的订单。现在我每天都要接几十个10吨以上的订货电话,客户来自湖南、安徽、陕西、山东等地。”承德富龙现代农业发展有限公司相关负责人说,冀张薯最贵的时候每公斤1.3元,比去年涨了0.2元。他们在朝阳湾镇通过土地流转承包了20000亩耕地进行规模种植,企业年产值达到4.4万元,带动4000余户贫困户增加了收入。

同样从土地流转中受益的还有当地农民,他们不仅可以到公司打工挣薪金,还可以将土地出租收租金。通过土地流转,农户每年每亩地能够获得600至800元的租金。目前,项目区每年土地流转收入可以达到1000万元以上。

此外,土地流转后,批劳动力从土地中解放出来,农民可以外出就业,也可以在当地打工,在项目区打工的农民年人均工资性收入近万元。