近两年来,抗日军政学陈列馆举办各类主题活动80余场;接待学考察团超100余万人次;开通《抗之声》FM106.2红色电台——

传承抗魂 逐梦新时代

本报记者 武健 通讯员 张丽超

8月19日,经过雨水的浇灌,信都区前南峪的浩瀚绿海更加浓郁苍翠。抗日军政学陈列馆就矗立在这片苍翠之中。

这天,一个由30余人组成的探寻红色基因旅游团,走进宽阔的展览,聆听抗的故事。

坚守红色阵地 讲好抗故事

“抗的前身是抗日红军学,1937年1月,红随、军委移驻延安,更名为抗日军政学。”讲解员刘小燕介绍,的六届强调并确立了敌后游击战争的地位,决定把的主要工作放在敌后和战区。抗总校就是在这种形势下,奉命迁到我市浆水镇办学。

在此期间,抗开始了正规化,先后培养了六、七、八共三期学员,还指导全国各个抗日根据地创办分校十余所,培养了二十余万名德才兼备的军政干。

抗在浆水期间,正处于抗日战争最艰苦的阶段。为解决吃饭烧柴的困难,抗经常组织教职学员开荒种地挖野菜。由于条件不好,学员们甚至连鞋都穿不上,包括教育长何长工,平时出行也是赤脚。

生活环境艰苦,学条件更简陋。没有教室、礼堂、桌椅,学员们就在麦场、河畔和树荫下上课,在猪圈、牛圈里学。没有钢笔,就把壳、敌人用过的罐头筒铁皮磨尖当笔用。

抗挺进华北敌后办学,培训了成千上万的优秀军政干,他们成为抗日军队和抗日民主的骨干力量。因此,侵华日军把抗视为眼中钉、肉中刺。

1942年5月,侵华日军四路合击前南峪抗总校。抗学员配合八路军主力队,开展麻雀战,彻底粉碎了日寇的“拉网扫荡”。

即便是面对如此残酷的斗争,抗学员在反“扫荡”之前总是先掩护群众安全转移,反“扫荡”之后总是先帮助群众修缮房屋、为群众看病……

抗对乡亲一片深情,乡亲把抗人视为亲人。

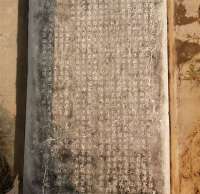

前南峪村广场有一座抗碑,是1986年村民自发筹资兴建的。在前南峪人眼里,这是一方崇敬之地。收获季节,用地再紧张也不会用作打麦和晾晒场;雪落时分,这里最先被打扫得干干净净。

传承抗精神 薪火代代传

“黄河之滨,集合着一群优秀的子孙。人类解放,救国的责任,全靠我们自己来担承……”5月30日,伴随着雄壮嘹亮的抗日军政学校歌,市关工委组织的50名“五老”代表与50名青少年代表手拉手,徒步从浆水镇游客集散中心走向抗陈列馆。

当日,全市“手拉小手,重走抗路”史学教育启幕。

抗精神属于历史,也属于现在和未来。

为了让更多人了解抗历史、学抗精神,抗陈列馆在重要节日、日,都主动举办活动,近两年来举办各类主题活动共计80余场,接待各类学考察团超100余万人次。

开通《抗之声》FM106.2红色电台,创办《史故事讲》《娃娃讲抗》等节目,用声音的力量激活红色文化资源,丰富红色文化宣传形式和内容,筑牢红色文化宣传教育阵地。

抗陈列馆还启动了“抢救性”采访、系统性整理抗历史的项目。“战争年代,抗培养出来的军政干像火种一样到全国各地当先锋。如今,抗精神也要沿着抗路走出老区,走出太行山。”抗陈列馆馆长杨树说。

从2016年开始,抗陈列馆分派精干的采访小分队,前往68市行程25000公里,先后采访抗老学员、老房东40余人,拍摄视频资料110多个小时,整理珍贵的口述史资料100余万字。

与此同时,陈列馆还重点修缮了抗卫生处旧址安庄村、抗上干营旧址坡子峪村、抗上干科旧址南口村等9个抗旧址村,推动实施了抗红色文化共建共享工程。

在各个抗旧址村设计闭环式观瞻线路的基础上,精心设计了“不会忘记”“英雄之旅”“艰苦奋斗之旅”三条性教育精品线路,形成了全方位的红色文化教育格。

打造文化品牌 抗精神地

今年的6月1日,不仅是抗日军政学建校86活动的日子,也是浆水“抗中学”正式挂牌的日子。

浆水中学校长巩秋演说,带领学生通过走抗路、吃抗饭,深刻体会抗学员在敌后办学的艰苦生活,让信仰的种子在学生心中扎根。

“抗所锻造的抗精神,是精神在抗战烽火中所放射的璀璨光芒,历史将把抗精神永远铭刻。”杨树说。为了更好传承好抗精神,信都区立体化展示抗精神的实质内涵和时代价值,抗精神地。

2017年,信都区会正式通过决议,每年六月定期举办抗建校活动。5年来,抗陈列馆先后组织开展了“弘扬抗精神,让熔炉火焰代代相传”“把青春献给祖国”等主题活动,累计为103位抗学员后代寻亲人员建档立册,接收捐赠文物117件(套)、历史资料2661件(套),扩了“邢台抗”的文化影响力。

不久前,市育红小学等多家学校组织学生参加“我和我的祖国”——非遗扎染、抗“小长征”等研学活动,让孩子在充满趣味的活动中感受抗精神。

“打造抗‘小长征’性教育活动,也是打造文化品牌,抗精神地的重要组成分。”杨树介绍说,活动自2017年启动以来,已吸引八五市近5000余人参加。2021年5月,抗小长征性教育线路被列入四委联合发布的“百年红色旅游精品线路”。

为了更充分发挥红色资源的教育功能,抗陈列馆积极申报级课题,计划编印《抗旧址集》《抗故事读本》《抗巾帼录》《抗图志》《抗日军政学陈列馆馆藏精品图录》等系列图书。

“我们还计划围绕抗挺进浆水办学的历史和意义,拍摄3集电视文献纪录片《站在最前线》。”杨树说,希望以此赓续传承红色基因血脉,弘扬文化精神,为推动史学教育常态化长效化作出应有贡献。