北运河是流经京津冀三地的重要河流,流淌千年的运河水滋养了沿岸的土地,养育了运河儿女,留下了灿烂的文化。香河县是镶嵌在北运河边上的明珠,香河文化更是运河文化的结晶。

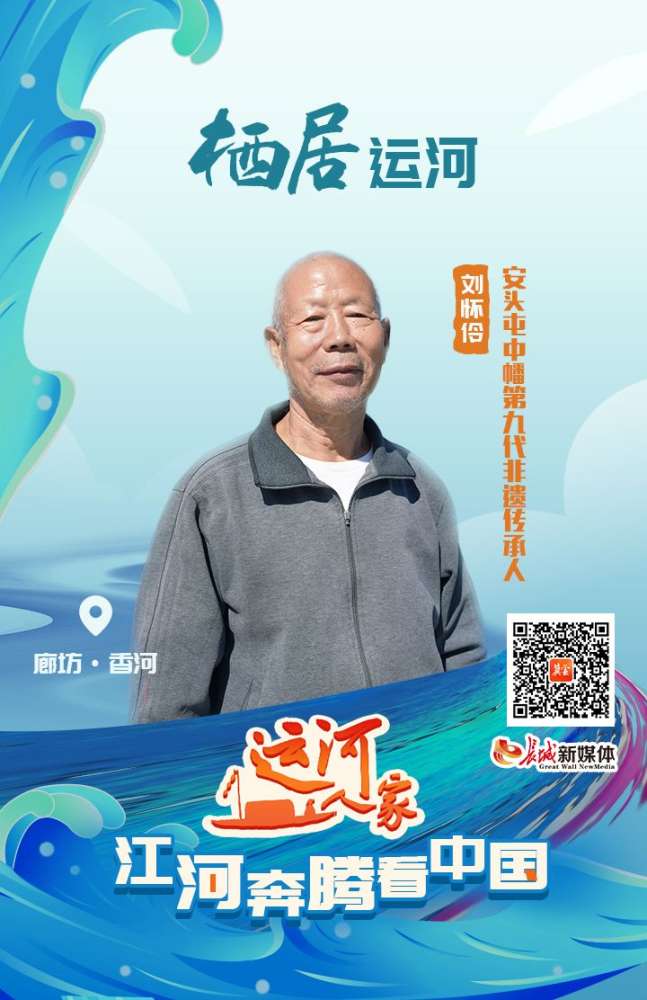

祖祖辈辈栖居在香河运河岸边的人们,每个人都有他关于运河的记忆,对于76岁的刘怀伶来说,年少时那些伴着水声日复一日地艰辛训练和中幡的上下翻飞,历经岁月洗礼,仍在他心头萦绕。

刘怀伶是安头屯中幡第九代非遗传承人,“安头屯中幡始于运河,兴于运河。”刘怀伶说,传承千年的安头屯中幡跟运河有着千丝万缕的联系。“中幡就是从运河传过来的,最早有张刘两家船工在河里驶船,在驶船途中,突然来了一阵风,把桅杆给刮倒了,这帮船工赶紧上去扛着。把船修好以后,旧的就耍着玩,一直进化到现在。”

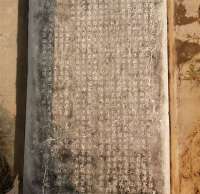

安头屯中幡起源于隋唐,初为民间杂耍,后逐渐发展出各种花样和手法,并出现有组织的民间表演艺术团体,名为“中幡会”,主要流传在河北香河县安头屯镇。目前,安头屯中幡已积累了技巧动作多个。其中,前把幡变换手法包括起幡托塔、摘肩托塔、晃肋托塔、托塔盘肘等三十多个动作,后把幡变换手法包括插剑脑件、插花脑件、左插剑灌耳蹿裆牙件等几十个动作。安头屯中幡以其功夫过硬、技艺超群、动作惊险、演技精湛、观赏性强在民间花会中独树一帜。

说起与中幡的结缘故事,刘怀伶告诉记者,虽然祖辈一直是安头屯中幡的传承者,但是在小时候自己并没有爱上中幡。“当时觉着练中幡太辛苦了,稍不留意就会头破血流。”随着年纪的增长,到了中学时期,刘怀伶才渐渐爱上了中幡,“中幡是我们安头屯镇的精神图腾,只要中幡演出的鼓声一响,全村都会聚集到一块。这种凝聚力深深地影响了我,我有责任和义务接过祖辈交给我的中幡发展的旗。”

作为安头屯中幡队的主心骨,团队的发展并没如他所设想的那样一帆风顺。“前些年,我发现中幡队里的成员多在40岁以上,呈现了青黄不接的状况,便有了‘非遗进校园’的想法。”刘怀伶说,地方学校很支持,通过沟通,最终以通过特色课堂、兴趣班、演出交流等形式,让孩子们感受非遗的魅力,促进传统文化的保护和传承。

2014年,刘怀伶牵头与地方学校共同组织开设中幡文化课堂,培养新一代中幡传承人。目前,已在香河县安头屯中心小学、香河县第十中学开设了中幡课堂。“孩子们基本动作都能掌握,年龄最小的仅8岁,还有几个女孩子表现也不错,看他们学得这么好心里甭提多开心了。”刘怀伶希望能通过中幡课堂吸引更多的年轻力量加入中幡的传承队伍中来。

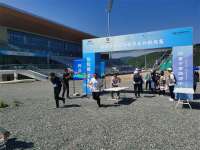

6月24日上午,京杭运河京冀段全线实现通航。京冀游客乘坐游船循着历史的河道,去聆听运河故事,一览运河的旖旎风光。

提起当年河里一眼望不到头的小船只和两岸的风光,刘怀伶很是怀念,“希望运河再现当年的风光,我们把祖辈传给我们的运河人精气神儿传承下去,等于是承担了家乡的一种希望,虽然苦点儿累点儿,但也是一份荣幸,是对后人的一份交代。”

始于运河,兴于运河。如今,安头屯镇已经是中幡文化之乡,在中心码头展演安头屯中幡也成为北运河廊坊段的一张文化名片。数百年来,也正是因为一代又一代跟刘怀伶一样栖居运河的人家,凭着对古老技艺的坚守,这悠长的运河乡愁才得以绵延至今,历久弥新。

监 制:王悦路

策 划:张 妍

统 筹:闫 玲

编 导:陈学涛

拍 摄:郑皓天

制 作:张霄宇

视觉设计:许晓星

特别鸣谢

片头题字:任 源