视频制作:史晓多 龚正龙 (分视频资料由雄安新区联合考古队提供)

又是人间四月天,太行叠翠,燕子归来。雄安,这座未来之城,正在白洋淀畔拔地而起。

幽燕之城,战汉遗存,几度春秋?宋辽战道,荷塘苇海,谁在吟唱英雄传说?上溯千年,此地乃华北平原文化积淀最丰厚的地区之一。将历史轴线延伸,环绕白洋淀的雄安,不单汇聚燕赵文化根脉,多元文化亦在此碰撞、交流、融合、发展……沉淀形成包容的文化基因,见证着文明多元一体的历史进程。

千年计,事。2017年4月1日,、决定设立河北雄安新区,这是一项重的历史性选择。自那时起,率先开启的“雄安考古”即被赋予非凡的历史意义。

历史画卷,缓缓打开。如今,一个日新月异的雄安正向世界走来,一处处文化遗存正经由考古而愈加鲜活、明晰,为这座崛起之城接续“千秋文脉”。

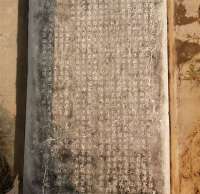

南阳遗址出土器物。 河北日报记者龚正龙摄

丈量沃土遗珍,镌刻“雄安记忆”

天色破晓,红日穿林。南阳村,迎来又一个清晨。

不远处,“华北明珠”波媚水漾,“千年秀林”嫩芽吐绿,工地塔吊林立……秀美画卷正徐徐铺展。

“发扬‘工匠’精神,精心推进,不留历史遗憾。”

一座城,要立得住,关键要传承好自己的文脉。“自古以来,具有悠久历史的古城都是从挖第一铲土或动第一块砖的时候,就已经把文化深植其中了。”河北文物长张立方说,雄安文脉深长,先后在“燕南赵北”“郡国藩镇”“燕云边防”“畿辅直隶”体系中占据显赫位置,发挥着重要功能,深刻影响历史进程,因此更应继承发掘其文脉底蕴和视野格。

千秋之城,考古先行。为服务雄安新区,根据文物、河北文物的署和要求,2017年5月28日,河北文物考古研究院联合社会科学院考古所、故宫博物院、博物馆、文化遗产研究院等单位雄安新区联合考古队,在南阳村畔共同开启雄安新区文物保护和考古工作。

寻根文脉,考古调查,是一项极其浩瀚、艰巨、繁琐的工程。作为河北古文化遗存最为密集的区域之一,雄安新区的文物数量多、埋藏深且年代跨度。“前期考古调查至关重要。我们是在跟时间赛跑。”河北文物考古研究院院长张文瑞说。

以乡镇为单元分组作业,以村为基本走访对象,拉网式全覆盖探查——规范科学的操作,考古工作者们除了搜集各种县志、地名志等文献和旧航片影像资料之外,更要走向田野村庄,实地调查探访。

南阳村头南阳遗址,是整个雄安考古最早启动之地。

时光流转,回到四年前,当古老的洛阳铲在南阳遗址打下第一铲时,装载激光雷达测绘系统的无人机一飞冲天,翱翔于遗址上空。“鹰眼般的视角,让海量数据瞬间获得,所生成的地图上,屋舍、街巷、河流、田地的形状位置小等,一目了然。”联合考古队总领队毛保中说,在规模文物调查和考古发掘中,现代科技的运用和新理念的融入,带来了新发现、新成果。

激光雷达无人机、三维定位测量仪器,手持终端,一有发现,及时拍照登记、坐标定位、文字记录……当场将原始信息上传至数字化综合信息管理平台,相当于同步建起数据库,可随时调出来整理,对后续研究影响深远……

“科技考古,让我们高效地完成了新区起步区的考古调查。高科技手段的运用,也让具体调查和勘察变得更成体系。”河北文物考古研究院水下考古研究室雷建红介绍,雄安考古非常注重信息数字化采集,不仅制定流程方法、记录规范等,设定数字化理论勘探图,还采用、三维建模等手段,将地层堆积、遗迹等信息即时数字化,实现了数字化信息采集新区全覆盖。

记者了解到,联合考古队13个工作组对雄安新区规划的2000平方公里区域进行系统的考古调查,取得丰硕成果——地下埋藏文物尤以新石器、战国、汉代文化遗存较多,涉及城址、聚落址、墓葬、窑址等;地上遗存则多是明清时期的建筑、碑刻以及近现代遗迹。

“所有数据,实时上传至数字化综合信息管理平台,依据保护级别、保存状况、科学价值划分为A、B、C、D四个等级,并根据不同情况分别提出文物保护基本思路。”雷建红说,通过调查全面掌握了新区境内文物遗存总体分布情况,为文化遗产保护勾勒出空间框架,为新区总体规划和提供重要科学依据。如今,完成的《雄安新区文物保护专题报告》已正式提交相关门验收。

“雄安考古先行,就是要对历史文化有敬畏之心,呵护千年文脉。”张立方说,这一系列工作,为进一步完善河北考古学文化的谱系编年和时空框架提供了珍贵实物资料,为雄安争取了时间和空间,为延续历史文脉留下丰厚的“雄安记忆”。

南阳遗址。 河北日报记者龚正龙摄

寻根幽燕源流,共绘“雄安画卷”

“水会九流,堪拟碧波浮范艇。荷开十里,无劳魂梦到苏堤。”从安新、容城、雄县走来,三县呈掎角之势,互为表里,环绕着白洋淀。临淀眺望,碧波荡漾,而脚下所立足之长堤,赫然是燕南长城。

水柔堤坚,千年如是,滋养着当地的人文精神。

“雄安考古,有一个重课题,就是进一步寻觅、梳理、发掘和印证为文明注入‘慷慨悲歌’气质的燕文化的源流。”张文瑞说。

四月,距燕南长城不远的南阳村,不时有雨点洒落。作为雄安新区面积最的一处全国重点文保单位,文化堆积丰厚的南阳遗址是考古界翘首期盼之地。

“我们在探寻一个文化源流。”南阳遗址考古队队长张晓峥告诉记者,史料记载,燕曾五次迁都,琉璃河董家林古城为西周初期召公受封燕国都城,已被考古界史学界认可。春秋初期,受北山戎入侵,燕桓侯徙于“临易”,战国中期燕文公迁“易”。然而,“临易”和“易”地望位置仍争议很。

直到上世纪六七十年代,南阳村西北有村民挖出东周时期铜鼎、铜壶等器物,阴刻“右征尹”“西宫”等铭文;随后,南阳村周围陆续发现“燕王职戈”、铜凿及量刀币……均显出燕国风格,其地理位置也与史书所载“临易”和“易”相近。

南阳遗址考古分量之重,不言而喻。

“这把青铜剑,去年西河墓地抢救出土……”走进毗邻遗址的雄安新区文物保护与考古工作站,在80后考古工作者李蕾的介绍中,记者近距离凝视近年出土器物——板瓦、筒瓦、陶釜、陶罐、陶盆、铁镢、铜箭镞、骨簪……在一处高悬的地图前,记者驻足凝望,略勾勒出南阳遗址四年来考古图谱:

——2017年发现战国晚期城墙,2018年发现1处春秋遗址,2020年发掘西城门和西河墓地;

——考古勘探91万平方米,基本确定遗址平面分布范围和文化内涵;考古发掘揭露2700平方米。解剖8处城垣遗存,发现灰坑451座、房址15座、墓葬9座……文化遗存年代横跨战汉明清,主体文化内涵为东周燕文化;

——遗址中北侧为战国城邑附属小城;遗址中分布一条战国中晚期城垣;遗址西发现城门及其附属道路,廓清了南阳城址边界形态……

“值得一提的是,2019年揭露南‘城’夯土城垣西北折角,通过遗迹打破关系,实证城址始建年代为战国中期,是迄今为止雄安区域发现最早的城址遗存。结合2017年发现西汉‘易市’陶文陶片,为寻找东周燕国南城邑‘易’迈进坚实一步。”张晓峥说,推测南阳遗址北区域被现代南阳村叠压。

燕,对河北意味深远,之于文明,也是重要组成分。从燕南残堤,到南阳遗址,耳畔依稀响起鼓角之声,仿佛听到远处“风萧萧兮易水寒”的吟唱,那是易水北岸的武阳城,那是燕太子丹的家国情怀、高渐离的击筑悲歌、荆轲的千古绝唱。那一刻,“慷慨悲歌”作为一个特定影像、人文风骨、文化符号闪耀历史星空,奠定燕赵文化在文明中的气度位置。

斗转星移,时序更张。海纳百川,乃成浩瀚。

“南阳考古还开展了40余平方公里考古调查,发现了以南阳遗址、晾马台遗址为核心的‘南阳’遗址聚落群。”张晓峥说,遗存年代自龙山时代、晚商、西周延续至金元时期,填补了新区西周时期考古文化遗存发现的空白,以近3000年的时空完善了白洋淀区域先秦考古学时空框架体系。作为一个重要标尺性考古基准点,“南阳”遗址群成为雄安新区千年历史文化重要组成分和缩影。

这一考古概念的提出与实施,建立在对多个“点”状遗址认知基础上,亟待确立以南阳遗址为代表的燕文化在历史文化进程中的重要学术地位。“目前,雄安新区已将南阳遗址建成考古遗址公园纳入新区规划,成为其历史文化重要展示窗口。”河北文物项目管理处处长贾金标说。

这是一种更广阔的时空视野,为深度发掘燕文化提供了更鲜活证据。

“雄安区域人类活动史,可追溯到晚更新世时期。夏商时期,中原系农耕文化与北方戎狄文化,东沿海文化与西内陆文化在这里交互影响,文化面貌异彩纷呈……”张文瑞说,这意味着此地域曾经存在更古老、更深邃层面的文化交流融合。

驻足凝望,胸怀激荡。脚下的燕南长城,不仅未阻止燕、赵、中山、齐、晋等文化交流融合的步伐,而且为秦汉一统的形成奠定了坚实基础。历史上,雄安地处农耕与游牧文明的交界地带,也置身于冲突对峙前沿,正是这种风霜磨炼和交流碰撞,在“长城—边关”地缘形态下,造就了雄安“质朴劲勇”的精神气质和“轻生尚义”的社会风气,形成“兼容”的人文品质。

寻根觅源,不单是在探寻触摸过往岁月,更是在不断发现新素材,丰满和印证文明多元一体的历史进程。某种意义上,雄安考古,就像燕子衔泥,去精心构筑修补一个可栖息心灵和精神的文化巢穴,从根脉源流入手绘就恢宏的“雄安画卷”。

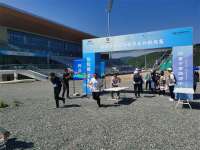

鄚州城遗址残存城墙。 何岁利供图

追溯淀泊变迁,勾勒“雄安底色”

“燕南垂,赵北际。”苏轼在《送将官梁左藏赴莫州》中,眺望鄚州,思绪万千,开笔雄劲。人的精神永远在心灵深处,凝结一方记忆。而对于来自西安的考古人何岁利来说,他把对隋唐长安的情愫,连续数年注入燕南赵北的“鄚州城”。

鄚州,燕云十六州之一,不在风雪北国,而在白洋淀之畔——

“鄚州现存城墙建于何朝何代?600多米外的古州城和鄚州为何相距如此之近?两者之间存在什么关联?历史上鄚州城几度废弃,源于战乱人祸还是自然灾害?”

数年前的秋天,社会科学院考古研究所副研究员何岁利率队抵达白洋淀东南角的鄚州镇,他们要弄清鄚州城不同历史时期的文明演进。经过几年艰苦的考古工作,如今已初步厘清鄚州城遗址的性质与年代,推测现存鄚州城址可能为五代、北宋时期莫(鄚)州州、县城址以及金、元时期莫(鄚)亭县城址。不远处的古州城遗址,经社会科学院考古研究所、河北文物考古研究院联合考古,显示二者关系密切。

“古州城曾经是不同历史时期的‘鄚州城’。”走在古州桥头,何岁利说,目前古州村内历史遗物远比鄚州镇的古老。勘探发掘表明,古州城遗址为双重城址结构,“内城”“外城”均发现城墙、护城河及城墙内外道路等。初步判断“内城”可能为汉唐鄚州县(州)城,“外城”可能为唐末五代增建而成。

城址变迁,耐人寻味。“水,最因素是水环境。”自残存的城墙远眺,北距赵王新河700米,西距白洋淀约1300米。何岁利说,即便现在,这里依然水资源丰沛。2020年,发掘城址外围,掘土一米,水涌漫溢,护城河自然成形。发掘“外城”一水井,旋即水涌井淤。在这口掩埋千年的砖井中,出土了隋代青瓷罐等器物,还有一残损造像碑,让隋唐以来鄚州族邢氏揭开面纱……

水环境,影响古城选址营造、影响城市功能区划分。这对当前雄安尤为重要。“白洋淀涵养着整个雄安的文脉源流,基于新城的需要,整个雄安考古都非常注重对周边环境古今变迁的细致梳理。”张立方说,这实际要求雄安考古要坚持全观念,以区域系统为格,从环境视野来考量。

“雄安新区,一定要把白洋淀修复好、保护好。”殷殷嘱托,牢记在心!

生态、宜居、绿色——为进一步探讨白洋淀区域河湖水系演化及其对人居环境、聚落分布和生业模式的影响。2018年以来,社会科学院考古研究所联合河北文物考古研究院开展白洋淀区域环境考古,对106处自然地理剖面进行调查,调查面积达550平方公里:建立晚更新世晚期以来区域地层时空框架,复原区域河湖演化过程……

文脉如水。白洋淀是华北最的湿地生态系统,被誉为“华北之肾”。把历史镜头推向文明深处,一万年前,古人类就在此择地而居,点燃华北平原早期人类文明篝火——容城上坡遗址、安新梁庄遗址;安新留村遗址、容城北城遗址;任丘三各庄遗址;容城午方遗址;安新申明亭遗址……

“历史连续性,使其成为研究这一地区史前文化的年代标尺。”张文瑞说,气候的巧妙作用,让白洋淀迅速发育扩张,日渐成为地域中心,演进为文明建构体系中的重要节点之一。

水运映国运。经历春秋、战汉,走过魏晋北朝,唐后期开始,雄安区域改造白洋淀,修渠通水,扩灌溉面积。宋辽时期,建阡陌,浚沟洫,河通淀,淀连河,建成“塘泺防线”。明永乐年间,官府主持移民白洋淀,建村、造船、筑堤等,辅以渔苇生产。清朝,围淀造田,筑堤围圩,“环淀有堤百里”,农田种植面积增加……

“生活细节,得到考古印证。”曾主持发掘容城县东小里—白龙西南墓地的考古人雷建红说,该墓地考古勘探31万平方米,探明墓葬354座,年代分属汉、唐以及元明清。历史,不止有帝王将相,还有寻常巷陌——婚丧嫁娶、迁徙辗转、悲欢离合,对该墓葬的考古学研究,不仅了解到白洋淀地区平民阶层丧葬俗,更揭开古代家族族群等交流融合演变的历史脉络。

一切过往皆为序章。最鲜活的历史,正由当代人书写。

2021年2月22日,河北十三届四次会议全票通过《白洋淀生态环境治理和保护条例》,并于4月1日起施行。这是涉及雄安新区的第一地方性法规,对白洋淀及其流域作出了系统全面的规范,用最严格的制度、最严密的法治、最严厉的处罚保护白洋淀生态环境。随着“华北明珠”重放光彩,白洋淀与“千年秀林”一道,蓝绿交织,渐渐勾勒出“雄安底色”。这座未来之城,与白洋淀必将相互辉映、相得益彰,宜居而充满活力。

四年来,雄安考古创造“雄安质量”,取得了一个个重要考古收获和学术成果,展示和延续了新区千年历史文脉和优秀传统文化,鼎力支持了雄安新区重工程。

“江山自古有佳客,烟雨为谁留太行。”

碧波安澜,燕衔春泥。雄安文脉丰盈如水,千秋之城幕启帷。

(河北日报记者 龚正龙)